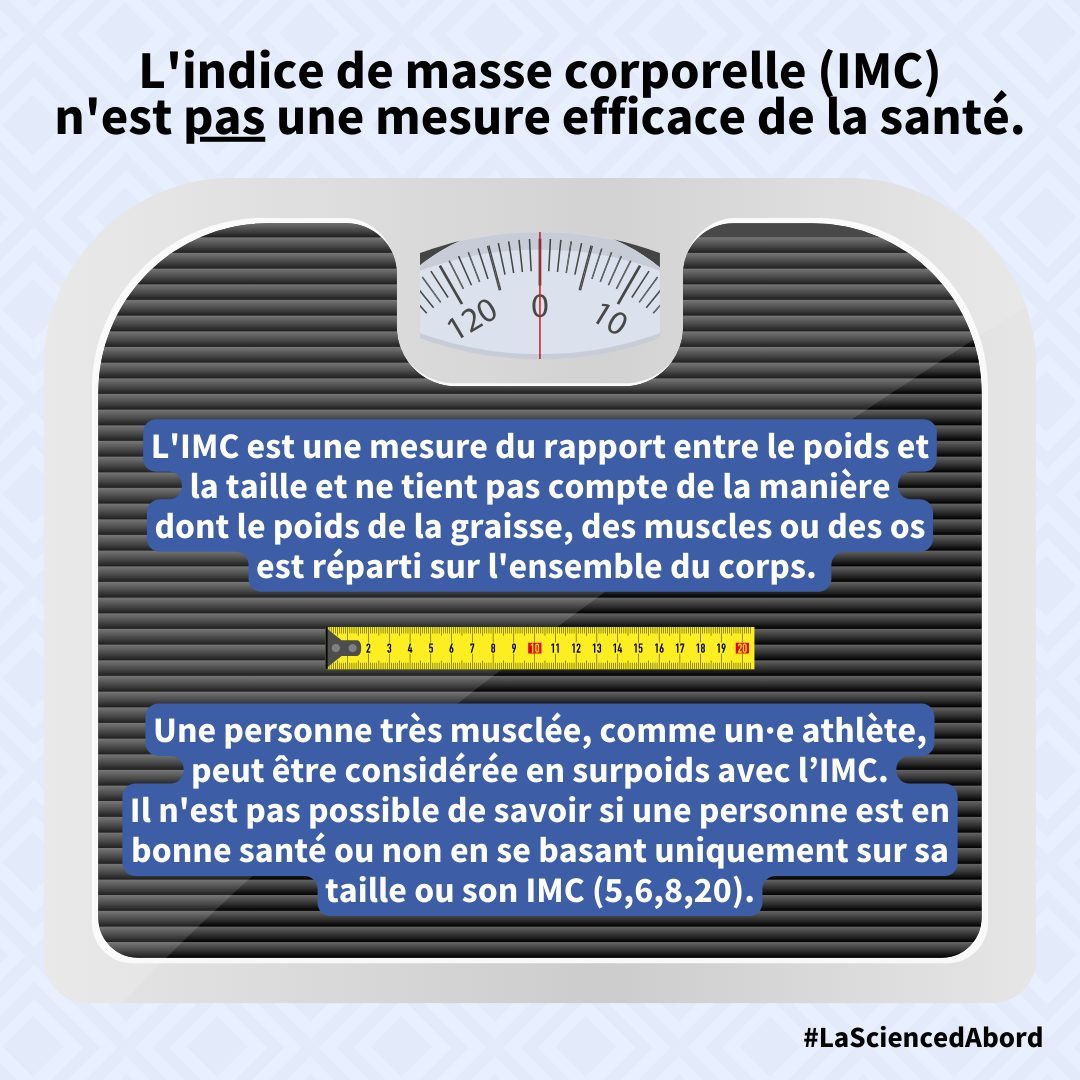

Alors que les JO 2024 viennent de s’achever, on a entendu beaucoup d’opinions sur ce à quoi devrait ressembler un corps athlétique. Il n’y a pas de réponse unique – et non, l’IMC d’une personne n’indique pas si elle est en bonne santé ou athlétique.

Ressources: https://tinyurl.com/SUFWeightStigma

Partagez notre tweet original !

Les JO viennent de s'achever et on a pu entendre des opinions sur ce à quoi devrait ressembler un corps athlétique. Il n'y a pas de réponse unique – et non, l'IMC d'une personne n'indique pas si elle est en bonne santé ou athlétique.

— LaSciencedAbord (@LaScienceDAbord) August 14, 2024

👉 https://t.co/p2fgNLySLp#LaSciencedAbord pic.twitter.com/OenRKroDvK— LaSciencedAbord (@LaScienceDAbord) August 14, 2024

Voir notre post Instagram original !